|

|

|

|

広島市政白書ニュースNO.4

4. 今回白書作成に向っての懇談から

|

(2022/09/02)

|

| |

| 白書作成に当たり、地方自治の精神を取り戻しましょう |

|

去る8月15日、今後広島市政白書作成に入るにあたって、広島市政全般にわたって、広島自治研関係者として懇談を行いました。

これらは市政白書作成に当たって、広島市全般について気が付いた思いを、約90分にわたって懇談すると16項目にわたりました。

私たちが、考える、白書での課題の受け取り方をどう考えればいいのか随所に語られています。今後8月27日に広島市政研究会の第1回会合が開らかれ、塩見委員長から松井市政の財政状況、広島市役所の職場状況などについて、報告がありますが、その前段のものです。従って、まとめられたものではありませんが、思いのまま述べられ、私たちにとって、広島市政の概略を共有する部分として、ご理解いただければ幸いです。また、あなたにとって広島市行政への思いと対比してご意見をメモかメールで頂ければ幸いです。公僕と色付けをしている個所の言葉には、説明や、解説があり理解できるよう、工夫してください。

懇話会の内容分析を振り返り、疑問を持ちながらも、広島市政としての対面を体感的触れることで、市民として、広島市概要が胸に落ちるのではないでしょうか。市民に分かりやすく文章化していきたいものです。

保健福祉

1.福祉行政の変化

現在の広島市の職場では、かっての福祉制度の措置制度の実態が分からない、教えられていない職員入っています。学校では、住民にやさしく接する観点は教えられていない、また私たち古い職員とやりがいの視点が違うのです。近年福祉職の採用は10名程度あるのですが、このような職員教育はどうなっているのでしょうか。

コロナ禍で、生活保護者の数が増えているだろうか思うのですが、生活保護者と接する時、生活に困ったことを聞くという前に、あなたの生活でここが贅沢だという攻め方されています。また、最近の生活保護裁判では、国民の最低生活の基準を争うのではなく、専門家の意見を聞いていないという点が裁判の視点となっている判決が出されているのです。

2. 保健センター

コロナ禍で大変な多くの感染者が出て臨戦態勢に入るなど、その対応に携わった人々に感謝申し上げたい。今回がどうなっているのか明らかにせずして、今後の保健医療計画は建てられない。医療関係者・団体からの意見を求めまとめることが出来ないか。職員の声は、アンケート結果は出ているのだが。家族関係、救急医療呼び出し電話を持たされて大変だとか言われています。また、今回長い間、本来業務の母子相談などがコロナ対応で手付かずの状態でこの間に子どもが生まれているのです。

子ども関係

3. 保育所について

広島市保育ビジョンを作ったとき、公立保育園を廃止し民間保育園で更新させる計画はとん挫しています。この確認は公に出さなければいけないがと思います。今日、子どもの質が大きく変化しているなど専門性が強く問われる時代になっておりますが、職員が非正規職員が3分1になっております。保育者の身分研修実施などでは民間保育園職員は毎日が忙しく窮屈な実態などで参加出来ないことが明らかになっています。公的保育園の民営化廃止したことを公式に出していない実態です、これをどうするかが課題ですね。

4. 児相センター

広島市で新たな児相センターの建て替えが完了しますが、今後子どもに関する専門性を要する職場が、欠員とかで、人材がいない問題、早期退職者が増加しているなど、止めないといけない現実を広島市民に知らせなければ今後維持できなくなります。

社会教育

5. 図書館の移転問題について

広島市民の知識の泉の在り方が問われています、市民団体の意見を早期に取り上げて全市民の声としていくことが大切です。

教育

6.学校給食について

東大阪市の事例を見ても大型給食が不可能なことが明らかになっています。センター化が出来ていますが、全部同じで「駅弁」が行っています。中学校給食も始まりますが、弁当屋「ひろし」が始めてやるようです。リハーサルとして食器を返す作業をやったのですが大変だったと思います。このような給食実態をつかまず上から行われています。又行われた問題点の解決・収集は現場任せになっています。今後子どものアレルギーなど専門性の軽視があると、あと大きな問題になっていくでしょう。子どものセクションでの課題が大きな問題になっていますが、その担当が非正規職員の増大とされると子どもが一番の被害者になっていくのです。

経済

7. 広島高速5号線の経費拡大の問題

今日広島高速5号線は、市民の反対の声を無視して着工されましたが、地質状況など多くの問題が露呈し工事費の高騰・積算まで問題になってきました。今後、完成したとしても、高速5号線の交通量と事故の懸念も出していかなければいけません。開業後の渋滞はすでに明らかであり、今後の運営で、トンネルの維持修繕など県や市の財政負担がどうなるか。現状を広く市民にお知らせ、当局に対策を迫らなければいけません。

8. 公共事業の拡大への不安

地方自治体の財政状況は、当局の言う財源が少ないと、嘆いていますが、この財政支出の在り方問題となり秋葉市長時代に大きく見直しされていたが、松井市長になってこの見直しはとん挫され、大きな違いが出ています。どこが問題なのか明らかにしていきたいと思います。

9. 地域経済循環型へ

広島市周辺の過疎地に福祉施設を地域主動で作ることを支援し、そこに働く人を生み、そこで生活が成り立つようにして、地域の活性化に努める課題を提起したいのです。このように行政が先に投資して後から生まれる富を地域に応援していきたいと思います。今は福祉を削るばかりです。また、そこで働く人は正規雇用とすべきですね。

10. 公共施設の更新事業

広島市の、特に橋梁や公共施設は高度経済成長期に作られ、耐用年数が来ており、その更新計画はどうなっているのか、公共施設再編化計画との関係では施設診断結果を検証し対策を出させないと後日大きな事故が出てからでは問題になります。

11. 広島観光行政について

コロナ禍後の景気がどう今後なっていくのか、広島市の唯一の平和観光は人を集める場所になっていけるのか、広島の経済貢献というのではなく、平和を学習する場にすべきではないか。市民球場跡地の使い方など早期に市民の声をまとめて平和学習の場に転換すべきではないでしょうか。

行財政について

12. 広島市のデジタル化の問題

国がデジタルでシステム作りを急いで標準化を狙らって行っていますが、42都道府県の現場自治体での今までのシステムを理解していないので、実情にかけ離れた問題が出てきており、どこも進まないのが実態です。これを、国に従えと強権をもって、今までの地方自治体の実態を殺して、国の思う姿を押し付ける、このような全体としておかしいものをどう市民に知らせられるか。しかしこれをどう表現するか単純ではなく全国でも難しい問題だという認識です。

13. マイナンバーカードの使用

政府は多額の費用でもってこの普及に努めているが、市民に使えない問題を明らかにするべきだ。このカードで病院の対応など、今まで通りの険証保の発行がされ、マイナンバーに対応できる小病院がない、保険証の再発行で高齢者から多く出されているが、マイナンバーがこう再発行がなると大変だ。アレックスのロボットと同じ対応になっていく。

14. 税務制度の集中について

広島市は納税の未納をなくすために組織の集中化を行って、滞納処分の一元化を行っています。税は収めていただくものではなく、納めない人から獲るものになっています。区に窓口を置いていないので、市民への差し押さえは相手の生活実態を考慮しない対応となっています。これは上からの指令で数値を求められているからです。年金を差し押さえしているのです。

15. 広島市職員の公務員として

公務員制度改革が進み、定年制の延長問題と、年金生活問題。生涯賃金の目減り問題など、身の回りに課題がいっぱいあるが市民にそれを知らせられない。また、広島市職員の人事管理等で年齢構成の調整の実態など公務員攻撃に押されて明らかにされていないが、生きがい働き甲斐のあるの公務員公僕としての姿を市民に訴えることになる。これから新規に入る若者には入所直ぐから即戦力とされる配置になっており、厳しさから病気になる人の増加し、係が大きくなり個別分担制となり、共同化できない、責任とらされるなど働く場所ではない。

福祉課課長の仕事の範囲は、高齢者から母子制度まで複雑多岐で、近年制度の改編が毎回あり、その中で決済をやっている実態だが一人での判断領域を超えていると思う。障害だけでも大変多くの分野がある。AIでやればとの意見があるが、人に関わることであり、事務決済制度の見直しが必要です。

白書

16. 今回の白書への思い

目で見える白書にする。今まで目に見えなかったものを明らかにする、コロナでで変わったものを明らかにする。

|

|

|

|

|

|

広島市政白書ニュース NO.3

3. 広島市政白書の今までを振り返る

|

(2022/08/26)

|

| |

1987年の市政白書は広島市職労独自の活動で作られましたが、第2次以降広島自治体問題研究所との共同作業として作成されてきました。

しかし、近年で職場からの声が集まり難く、民主的な団体からの取り組みが主体となってきました。今後の在り方も、大きな課題です。

第11次市政白書の日誌は次の通りでした。

年月日 行事内容の推移

1月17日 作成委員会総会

2月4日 事務局会議

2月15日 大都市学習会

2月22日 西区地域懇談会

3月1日 事務局会議

3月22日 財政学習会

3月22日 中区地域懇談会

3月22日 事務局会議

3月26日 第2回作成委員会

4月12日 財政部会

4月14日 第6回事務局会議

4月19日 佐伯区地域懇談会

5月24日 白書総論懇談会

5月25日 平和問題学習会

5月27日 第7回事務局会議

5月31日 広島自治研総会

6月4日 子育て部会

6月7日 財政部会

6月12日 平和部会

6月24日 第8回事務局会議

7月2日 平和部会

7月5日 安芸区住民懇談会 (安芸生健会会館)

7月5日 南区住民懇談会 (皆実学区集会所)

7月8日 福祉・医療・介護部会

7月12日 安佐南区住民懇談会 (祇園公民館)

7月14日 子育て部会

7月19日 安佐北区住民懇談会 (可部公民館

7月21日 財政部会

7月31日 第9回事務局会議

8月8日 第3回市政白書作成委員会

8月27日 子育て部会

9月1日 第10回事務局会議

9月9日 第4回作成委員会

9月10日 小林さんの講演

9月18日 広島自治研事務局会議

9月20日 村上先生校正開始

9月21日 編集会議

10月2日 第11回事務局会議

10月7日 編集会議

10月16日 第12回事務局会議

10月29日 村上先生校正終了 事務局扱い

10月31日 第13回事務局会議

11月5日 校正完了 表紙打ち合わせ

11月10日 印刷開始

11月26日 納品される

11月30日 広島自治体学校

1月11日 第14回事務局会議

とかなりのスケジュールでした。

今回はどんなことになるのか。よろしくお願いいたします。

(広島市政白書作成日誌.xlsx)

13113バイト |

|

|

|

|

|

|

広島市政白書ニュース NO.2

2. コロナ危機を振り返り自治体はどう変わったか。

|

(2022/08/26)

|

| |

(論文森先生財政.docx)

278970バイト |

今回は『住民と自治』2022年3月号に掲載された「2022年度政府予算案と今後の地方財政の焦点─アフター・コロナの自治体財政─ 森 裕之」の論文の読者ノートから引用します。大局的な流れをつかんでください。

2022年度政府予算は、コロナ禍に対応した運営が行われました。端的に言えば、緊急事態に対処するために膨大な財政支出が進められました。そのための国による財源措置も異例づくめでした。これは平時における緊縮財政ベースの運営とは全く異なった事態と言えます。

これらを、1.五里霧中の行財政運営 2.財政運営指針としての「骨太方針」3.2022年度政府予算案と地方財政 4.これからどうなっていくか、どうするべきか 補論:財政危機と市民運動―最近の堺市の事例― の角度から述べられています。

注目すべき点として、

・自治体の総常勤職員数の変化です。1994年には3328万2492人をピークにほぼ一貫して減少し、2018年には273万6860人にまで下がり、それ以降は増加へと転じていますが、それでもコロナ禍真只中の2021年5月1日時点でさえ280万661人にまでしか回復していない。

国は次々と新しい政策課題を加えていき、それらを実施することに膨大な資源を投入してきました。それは、地方版総合戦略(地方創生)や国土強靭か地域計画をはじめ新しい計画や条例を絶えず策定させられることになり、おまけに流行のPDCAサイクルやKPI (客観的な重要業績評価指標)の設定などの「科学的」なマネジメントを進めることが求められました。

今後コロナ禍が収束すれば、さらに自治体のデジタル化やグリーン化が強力に要請されもはや現場では限界を超えて来るのは間違いないでしょう。

また「骨太方針2021」の項目は全部自治体の行財政運営と関連していると言えます。

第1は、デジタル化です。

第2はデジタル化やグリーン化(環境・エネルギー)と密接に関係しているもので、いわゆるスマートシティの推進です。

第3は、生産性を高める社会資本整備です具体的には集約・廃止を含めた公共施設等の適正化を図り、公共施設等総合計画・個別計画の見直しを促進するという点にあります。

これまで人口20万人未満の自治体への優先的検討規定の導入を要請するとしています。

第4が、地方創生の加速です。

公共事業については前年度並みの予算確保が行われ、その中でドローン点検を活用した老朽化対策や土地利用規制・避難計画等を強化した防災・減災対策への重点化が図られています。

国際的に、為替相場がさらに円安へと傾いていくことになり、円安になれば食糧やエネルギーなどの輸入物価が上がることになり、所得が一向に上がらない国民の生活困難がさらに広がりいわゆるスタグレーションが起こり、円安が進んで国内の預金等が減ると、円の供給が減少して金利が上がる状況が発生します。そうなれば、政府の債務利払いも大きくなり、財政運営がさらに難しくなることが想定されます。

財務省の方針を最も体現しているのは、財政制度等審議会が発する「予算の編成等に関する建議」です。地方財政の歳出抑制を図るため、「建議」では使用実績を踏まえた地方財政計画への財源形状の適正化や不用額の精算、社会保障費の効率化、公共施設等の縮減、民間資金・サービスの活用を求めています。

災害リスクと関連させつつ、居住人口がさらに減少するような立地適正化計画の目標を設定すべきことも提言しています。ただしこれは災害対策というよりも、財政削減の視点から出されているものです。

これからの自治体は、財政破綻(赤字財政)を避ける事を前提として、自分たちの地域の経済社会にとって必要となる事業やサービスを推し進めていくことです。そのためには、国が設定する重要課題や財源措置を巧みに利用していくことが必要です。それは思想信条はともかくとして、国が提示する補助制度や地方交付税措置の仕組みと内容をきちんと理解して、それを各自治体の財政と行政サービスのために活用することです。

地域での優れた実践が国全体を動かすという点では、これまでの歴史が証明してきたことです。ぜひそのような視座に立って、2022年度からの行財政運営に取り組んでください。

大阪堺市は2021年2月に「堺市財政危機宣言」を出し、それに基づいて「財政危機脱却プラン」を押し進めようとしています。これは要するに歳出を見直して削減していくという計画です。

財政運営の内容を決めるのは最終的には市民です。今後も厳しい財政運営が進むのであれば、それを市民学習を通じた広範な社会運動へと展開していき、財政を真に市民の手に取り戻してほしいと思います。

最後にお願い。本分を読んでください。

| 本当の地方自治を取り戻す広島市政白書づくりにしましょう。 |

|

|

|

|

|

|

|

広島市政白書ニュース NO.1

|

(2022/08/25)

|

| |

はじめに

広島市政白書ニュースプログラム

私たち広島自治体問題研究所では、2023年4月に広島市長、広島市会議員選挙 統一地方選挙が戦われるため、広島市政白書の作成を課題にしてきました。

その第1回の研究会が8月27日に開催されることが、ようやく決まりました。これに向けて多くの皆さんと意見を集中して臨みたいと考えます。

ついては事務局として、「広島市政白書ニュース」の発行を、完成まで行いたいと考えます。

よろしくお付き合いをお願いいたします。

1. 1947年時点の発行にあたってを振り返る。

2. コロナ危機を振り返り自治体はどう変わったか。

3. 広島市政白書の今までを振り返る

4. 今回白書作成に向っての懇談から

5.第1回広島市政研究会開催に向けて

6. 研究会開催後の反応と課題。

以上たちまちのニュースと考えます。

広島市政白書ニュース NO.1 2022年8月25日

1.1947年時点の発行にあたってを振り返る。

広島市政白書の起源をたどってみました。

1978年の白書のはしがきには、下記の文面が掲載されていました。

改めて先人の思いを振り返りましょう。

広島市政白書発足の綴り

『発刊にあたって=

市民から期待される市職労めざし

地方自治体の仕事は、”ゆりかごから墓場まで”市民の生活に直結しています。ところが、二割自治、三割自治といわれるように中央統制が強まり、ますます形骸化が進行しています。例のない財政危機に陥っています。

地方自治体の性格は、国家の下部機構であるとともに、地域住民の自治組織としての議会などの制約を受け、首長公選などいくつかの民主的権利を持っており、日本の憲法はこれを保障しています。

最近、住民運動の高揚は目をみはるものがありますが、広島も例外でありません。

住民こそが地方自治の主権者であることの理解が深まるにつれ、自治体労働者の姿勢が問われはじめています。

私達、自治体労働者と広島市職労は、このたび広島市政の現状と問題点についての資料を提供し、市民の皆さんとともに、革新統一市長の実現をめざしたいと考え、ここに「広島市政白書」を発行することにしました。

まだまだ不十分なものですが、この白書を中心に、積極的な討論がまきおこり、運動の発展を期していただけることを確信しています。

各位のご協力とご批判をねがってやみません。

1978年12月

広島市職員労働組合

執行委員長 佐 藤 光 雄

地方自治が革新自治体新後期から安倍内閣・岸田時代にどう変わろうとしているのかコロナ禍後の本当の地方自治を取り戻しましょう。

|

|

|

|

|

|

|

|

広島市議会の市民の参画実態(陳情)

|

(2022/02/10)

|

| |

| 広島市市議会ホームページ 陳情一覧表確認してください。 |

|

市民の民度

私たちは今民主主義の世界に生きていると感じていますが、それを代表する議会の活動は市民の民度の高まりを現わす大きな指標と言えると思います。

そこで行われている一例としての請願・陳情ということについて、市民の活動はどうなっているのでしょうか。

請願は、日本国憲法第16条に定められた国民の基本的人権のひとつですが、陳情とは、請願と同じように、国や地方公共団体(都道府県や市区町村)の役所などへ、実情を述べて問題の解決や改善などを求めることで、民意がどのくらい発達している状態なのかを見る機会ではないかと考えました。

陳情の特徴

また、陳情ができる人は、住所・国籍・年齢などに関係なく、だれでも提出することができます。したがって、未成年者や日本に住む外国人、法人、各種団体(PTAや老人会など)、市内に住んでいない人でも提出することができます。また、提出される方は1人でも連名でも構わないという幅広い行為です。

広島市議会での陳情

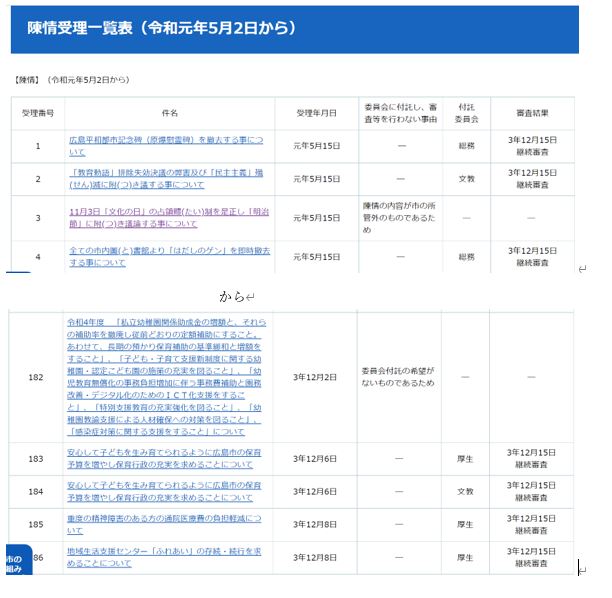

そこでこの度、広島市議会から発表された「陳情受理一覧表(令和元年5月2日から)」(一覧表という)を参考に、どのくらいの数量が出されているのか、議会審議にかけられる割合は、どのような結果になっているのか、これらを調査してみました。あくまで市民から出された陳情書であり、その内容についてコメントしない立場から、表面をのぞいてみました。

この一覧表は、令和元年5月2日議会事務局が受け付け、事務局内規則から分類され、各常任委員会にかけたり、全議員に回覧させた、合計186件で、令和3年12月15日までに結論が出されていました。

広島市議会常任委員会

この案件を扱う広島市常任委員会は、少人数の議員で構成され、それぞれの担当部門の議案その他の議決事項などについて、専門的に、より詳しく能率的に審査や調査を行っています。

広島市議会(議員55名)では、六つの常任委員会(総務・消防上下水道・文教・経済観光環境・厚生・建設)が9名づつで設けられており、議員はそれぞれ一つの常任委員会に所属しています。またそれぞれの所管する室・局・委員会が行政側から張り付いており、他の常任委員会の所管に属しない事項については総務委員会で審議されます。

常任委員会名 所 管

総 務 危機管理室、企画総務局、財政局、

市民局、会計室、選挙管理委員会、

人事委員会、監査事務局、市議会事務局

及び他の常任委員会の所管に属しない事項

経済観光環境 環境局 経済観光局 農業委員会

文 教 教育委員会

厚 生 健康福祉局 こども未来局

消防上下水道 消防局 下水道局 水道局

建 設 都市整備局 道路交通局

提出された年度ごとに見ますと、元年度が75件、2年度が67件、3年度が42件と計186件となっています。これから見ると平均71件と言える水準です。

他の政令市との比較

これらは、他の政令市ではどうなっているのでしょうか。一部を覗いてみましたところ下記のような結果になっています。

市 名 推計人口 2019年 2020年 2021年 計 件数/1万人/3

浜松市 785,729 18 8 14 40 0.17

堺 市 819,965 76 81 84 241 0.98

仙台市 1,096,623 16 26 25 67 0.20

広島市 1,195,384 75 67 42 186 0.52

さいたま市 1,333,195 22 52 62 136 0.34

審議基準

議会の規則によって陳情書の取り扱いは違っていますが、この制度が公になっているところと事務局扱いで残っているところとあることが分かりました。

広島市では出された陳情書は、事務局の独自の下記の判断基準で各委員会に付託・審査されますが、その内容は、委員会諮問が99件で、あと87件は議員回覧となっています。

委員会に付託・審査等を行わない陳情書

1 郵送により提出されたもの

2 代表者が市内に住所(団体の場合は所在地)がないもの

3 陳情の内容が

ア 市の所管外のもの

イ 決議や意見書の提出を求めるもの

ウ 議会に直接関係するもの

4 委員会付託の希望がないもの

詳しくは、議会事務局市政調査課:電話(082)504-2438にお問い合わせください。

となっています。

6項目述べられておりますが、これらの判断が事務当局の判断であるという点、議会審議が行政に委ねられているという欠陥が見られます。

審議結果

一方常任委員会に挙げられた99件の各委員会での結果は、下記のような結果になっています。

常任委員会名 件数 継続審査 採択 取り下げ承認 不採択

総務 26 24 1 1

経済観光環境 3 3

文教 16 10 3 3

厚生 23 20 2 1

消防上下水道 1 1

建設 30 26 4

合 計 99 84 4 10 1

85%

この内継続審査という区分について圧倒的な数になっていますが、今回の陳情書の中で、「市民の陳情に対して、多くの案件についてろくな論議もせず全く改善が見られないまま、ただ継続審査として放置し、結果議員任期満了に伴い審議未了となった。これは市議会による陳情の無視である。」という実態があるのも事実で、今後出された市民はこの監視を行うことも必要ですね。

広島市市議会の構成会派はどうなっているのでしょうか。市民とのつながりを検証しましょう。

|

|

|

|

|

|

「デジタル化でどうなる暮らしと地方自治」

ZOOM読書会 第1回報告(工事中)

|

(2021/08/10)

|

| |

2021年7月23日(金)14時から広島自治研主催で標記のZoom読書会が行われ、この本の著者の白藤先生が特別参加され、この本の出版後に日本の官僚機構の改編が、デジタル庁の発足とともに、中央集権化が進む方向になることが明らかになりました。

Zoom会議

今回のZoom会議は、府中町議員の二見信吾さんの報告から始まり、役所のデーターを企業が自由に使われるようにするために、個人情報条例の枠を緩和することにより、行政機構に企業人が情報管理の中枢者として入れ替わり立ち入ることにより支配され、利益を生む機構に再編されるとの報告がされました。

報告では経団連の作ったバラ色の世界を装うSociety5.0の広告をふんだんに使い企業の意図が分かる報告でした。

デジタル化の遅れ

経団連は「人はさまざまな制約から解放され、多様な生活や価値を追求する自由を獲得できる」と述べていますが、働く人の生活がどのように改善されるかは全く触れていません。今回のコロナ感染症をショックドクトリンとして活用し、「デジタル化の遅れを取り戻さない」といけないと、競争をあおることになりました。

官民データ活用推進基本法

また、官民データ活用推進基本法の制定が2016 年に行われ、表向きは「インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて流通する多様かつ大量の情報を適正かつ効果的に活用することにより、急速な少子高齢化の進展への対応等の我が国が直面する課題の解決に資する環境をより一層整備すること」(1条)としていますが、

真の目的は国・自治体のデータを民間企業が利用し GDP600 兆円を実現する「成長戦略に盛り込むために生まれたもので、生産性革命を実現するためには、ICT の利活用を梃子とした行政改革に取り組み、既存の制度・業務フロー・慣行等を抜本的に見直すことが不可欠である。行政業務の本質的な BPR「Business Process Reengineering」 の実施にあたっては、単に手続の電子化にとどまらず、行政機関間で保有するデータを共有することや、官民データ連携を見据えて取り組むことが重要である。これにより、Society 5.0 に向け、質の高いデータから構成されるビッグデータの確保やその活用が図られ、GDP600 兆円経済に向けた原動力となることが期待される」(経団連「Society 5.0 に向けた電子政府の構築を求める」2017 年 2 月)

地方行政のデジタル化

また、第32次地方制度調査会答申の「地方行政のデジタル化」論は現在の地方行政組織の改編を具体的に進める法案で、全国標準化するという、個別自治体の要素を失わせるための法案手続きとなっています。このようなデジタル化の統一に対して、今地方自治体が、市町民の意見を聞かずに真っ先に進められていることに、府中町、福山市で疑問が語られました。

「スーパーシティ」を支える基盤(インフラ)としてのマイナンバー制度は、2016 年運用開始されましたが、マイナンバーカードの普及率は全国で 30%(2021 年 5 月 1 日現在)となっています。2024 年に 100 %をめざすとしています。

Democracy 5.0

本のP32で4.Democracy 5.0と「地方自治+a」――「新しい自治様式」の探究への第一歩を―― では「デジタル化時代における地方自治の問題について」の検討をしていますが、●誰のための、何のための「便利」さなのか?政府の進めるデジタル化はスピード違反ではないか疑問です。

「公共私の連携」の基盤としてのデジタルネットワーク化は民主主義の底引き網漁で、「地方公共団体をまるごと市場経済のコンピューター端末化」させ、「市場経済のためのデジタル市場圏域はできても、私たち人間の生存圏・生活圏の保障はとてもできない」のです。

「『デジタル参加民主主義』は、いまのところ、なんらの接物・接心の民主主義の技術も訓練もされていない、口角泡を飛ばす熱い議論をしないで、何が代表民主主義だというのか?

新井紀子

新井紀子『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』(東洋経済新報社、2018 年)は、「AI がコンピューター上で実現されるソフトウェアである限り、人間の知的活動のすべてが数式で表現できなければ、AI が人間に取って代わることはありません」といい、「AI は計算機ですから、数式、つまり数学の言葉に置き換えることのできないことは計算できません。では、私たちの知能の営みは、すべて論理と確率、統計に置き換えることができるでしょうか。残念ながら、そうはならないでしょう」と言っており、これを抑えておくことが大切だと思います。

地方自治+α

「新しい自治様式」「新しい公共」「新しい個人」では、Democracy5.0 「『新しい個人』を基礎とした、民主主義・地方自治の連携基盤のうえに立つ新しい民主主義のあり方の議論が重要」(39 頁)「これまでの地方自治論に、この時代に重要な何かをプラスアルファする『地方自治+α』」が必要(同頁)と言われるが、ここの「新しい」とはどういう経過で言われているのか考えてみたい。と疑問を発せられています。

まとめとして、

討論として新しいとはどういうことなのかの説明が白藤先生から、「「新しい」に意味があるのではなく、本当の民主主義でも、メンテナンスをしながら進めていけば、いいのであって、民主主義そのものがこれだというものではなく、常に革新していく必要があると私は思っており、「何か固まった民主主義論とか」が言われるが、常にその時代の反映であり、メンテナンスしているので、それのない民主主義は生きていけないのだと思います。」と説明されました。

この「デジタル化でどうなる暮らしと地方自治」本が出されたのが2020年6月であり、その後、菅内閣ができデジタル庁が2021年9月発足に向け、デジタル改革が旗印になりました。そしてこの1年間ものすごく変わりました。このような時、一方「Society 5.0」が生まれたのは20年前だったのですが、それを基礎にして、総務省が自治を基礎にして、自治体戦略2040に載るんだぞと、これを使い出しているのです。これを言い出した総務省の山崎氏が今や高官僚になってこの路線を進めているのです。このような方式を進めるにあたって、変わったのはその速度なのです。その中で一番変わったのがデジタル庁の設置なのです。今まで声をかけても進まなかったこのようなことが、今加速しようとしているのです。そのために、このような専門な部署を官庁に作り、この設置に伴い、DXとは何かから始まる特殊な性格を持つ部署になりました。その説明に、山梨県の地元新聞の記事を参考にしてください。

デジタル関連法

2021年5月12日デジタル関連法という6本の法改正がありましたが、その内一1本はデジタル改革関連法という、58本の法律の改正になっており、これが動き出すのです。ここでデジタル社会を定義されており、ここで、Society 5.0が法律上効力を持つようになったのです。またデジタル庁設置法が定められ、今後の内閣組織運営の中心的な柱になるのです。デジタル庁は、推進庁なので、アジャエル型組織となります。内閣の中枢に設定されながら、デジタル庁に民間の人が入れ替わり入り込み内閣の中枢政策を決めて各省に下ろしていくことができるのです。これが地方公共団体にも勧められており、デジタル時代の地方行政審議会が行われ、これまでの地方自治改革を行い議会などなくてもよいとかを出そうとしているのです。私たちは、このデジタル社会の中で、これからどんな働きができるのか、どこまで踏ん張れるのか考えなければいけないのです。国家の統治方式が大きく変わったのです。「国、地方公共団体、民間事業者、国民その他の者があらゆる活動において情報通信技術の便益を享受できる社会」の実現と言いますが、ここでは情報を持っている民間の組織を誘導することになるのです。

((白藤博行)山梨日日新聞20210704_3面.pdf)

1925999バイト |

|

|

|

|

|

|

「デジタル化でどうなる暮らしと地方自治」読書会 第2回

|

(2021/08/06)

|

| |

主 催:広島自治体問題研究所

テキスト:「デジタル化でどうなる暮らしと地方自治」

白藤 博行(編著), 稲葉 一将 他(著)

チューター:山田 健吾(広島自治研・理事長)

日 時:8月 8日(日) 15:00~17:00 第2回

範 囲: 第1部 行政デジタル化の論点

2 行政のデジタル化と個人情報保護

稲葉一将

Zoomミーティングで行います。

広島自治体問題研究所会員(団体会員を含む)を対象として、参加費は無料です。

8月8日14:30から受付を始めます。読書会は15:00から17:00です。

テキストは自治体研究社「デジタル化でどうなる暮らしと地方自治」です。

第Ⅰ部 2 行政のデジタル化と個人情報保護」(稲葉 一将 著)を読み、参加者で議論(意見交換)します。

住民の個人情報が「資源」として利活用されようとしています。国が「経団連」の要求に応えて進めてきた行政(国と自治体)のデジタル化の動きを学び、地方自治体が保有する個人情報の保護の在り方を中心に意見交換を行います。

ぜひ、ご参加ください。

この本・ZOOMアドレスは、広島自治体問題研究所に申し込んでください。

A5書籍の内容

自治体は国のデジタル端末になるのか?

コロナ禍のなかで行政のデジタル化が声高に叫ばれ、官民で国民・住民の個人情報をオープンに利活用しようという政策が進んでいる。しかし、大規模な情報漏洩の危惧や、国民・住民の自己情報コントロール権など課題も多い。戸籍・税務・健康保険など自治体の事務にそって、行政デジタル化の具体的な課題を考える。

第Ⅱ部 自治体情報化・クラウド化の現場

は、日程を含め別途検討中です

|

|

|