| |

|

目次

事務局として気になった記事にコメントを載せます。一緒に読み合わせしましょう。あなたの感想や意見もお寄せください

●連続企画「新型コロナ」から日本の社会を考える 第3回 権力を監視する学びの力 (荒井文昭)

2020年2月27日に、一斉休校が安倍首相の独断によって突如出されました。権力者の行動を監視し抑制する力が現在の日本にはなかった証拠となります。また国際的にもこの学校休業に対する指針は、ユネスコから9項目の対処方が出て、明記されていたのです。①学習の機会②学校給食③家庭ごとのネット環境の格差④家庭教育環境格差⑤保護者への経済的負担⑥医療機関との関係⑦開いている一部機関の負担⑧退学率上昇⑨社会的つながり などの点について、改めて私たちも見つめ直しが必要です。またその存在自体も知らないで、形だけの緊急避難宣言を出すという、安倍氏の無能さを私たちは、決して見逃してはいけないのです。おまけに9月入学論の急浮上、などコロナ危機への便乗がこんなにあからさまに取り上げるなど、日本の現状をよくするためには、現場の声として取り上げる運動を起こすことが提起されています。まさに権力を監視する学びの体制がこの間崩されてきたことを深く反省します。これがなくては今後民主的な社会創造は欠くことになりますね。http://2874fb5df3e48188.lolipop.jp/docs/midori/vol.239-1.pdf

特集● 介護保険法20年で介護保障は達成できたのか

保険金詐欺だと、私たちは悪口を言っていますが、その本質に迫ってみましょう。

•介護保険の根源的な課題とこれからを見通す (芝田英昭)

コロナウイルス禍で行われたいた、「補償なき自粛要請」で国民に大きな負担・恐怖と経営危機を「布マスク2枚」で対処した安倍内閣の口上は、国民の爆発的な声の下、ある程度の経済対策を講じさせたとのことです。しかし、政府は生涯年金額が減額される年金改革法(5月29日)、自己責任・互助を基本とした地域共生社会の実現を強制する社会福祉法改正法〈6月5日〉を成立させていたのです。この問題について改めて振り返りましょう。介護保険成立の時大きな問題であった点について、今回のコロナ危機で明らかになった介護労働者の専門性と、市場化問題について、深堀されています。介護保険の給付方式が、個人への給付と、株式会社への給付の違いがあり、「参入と撤退の自由」に有利な方式をとっているがゆえに、生産性向上論が花開き、2.5対1とか、2.8対1とかの方式を議論する法律化に迷わされ、『人権としての社会保障』の視点を欠いた状態を作り出し、今回のコロナ危機に機能不全を迎えているのです。

•介護保険施行20年を検証する (服部万里子)

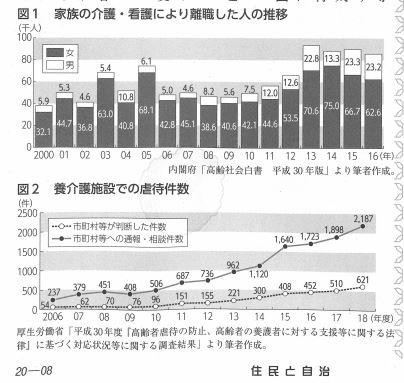

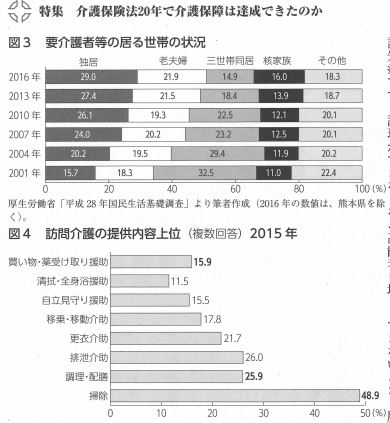

介護保険施工から20年がたち、当初「家族の介護負担軽減」が期待されていたのに、介護保険スタート時の介護する家族の世帯変化に保険制度が対応していないこと、中重度中心型=軽度者切り捨てへ、保険料アップ、自己負担増、サービス事業者・利用者双方が苦しい、そして国から市町村へ責任転嫁、競争原理の導入により責任者不明の制度へ変化しています。これらの変化がグラフで示され、根本へ帰り全世代型社会保障ではなく、国の責任でもって行う社会保障制度の転換が求まられるのではないでしょうか。

•介護保険制度20年の介護労働力政策の総括 (井口克郎)

20年間の介護労働者の賃金状況を表しています。当初若者が生涯の仕事として熱心に介護福祉士を目指す様子が多くみられました。しかし、「構造改革」をはじめとする社会保障費抑制政策の下、介護労働者の労働条件は大幅に引き下げられ、「介護現場は労働条件が悪い」というイメージが固定化する結果となり、次世代を担う若年層の希望が大きく打ち砕かれたのです。人材を確保するためには労働条件を引き上げ、若年層が一層安心して働ける、希望の持てる労働条件づくりや人材育成策を行っていくべきです。社会保障費をこのまま削減し続けるという選択肢はもはやありません。

•高齢者の生活実態と介護保険 (河合克義)

介護問題は、高齢者の生活問題の一部でしかない。2020年3月末現在の第1号被保険者数は3,554万4861人となっており、要介護認定者数は655万8,324人、その割合は、18.5%です。また高齢者の貧困・孤立の問題は全世帯に占める割合が1980年24%が、2016年には48%に上がっており、これに最近では『8050問題』まで出ています。65歳以上の孤独死の数は、2002年が、1364人、2018年には3882人と増加傾向が気になります。高齢者介護システムの構築時の、措置制度が古いものとして位置づけられ、社会保険制度の方が権利性が明確で、だれでも利用できる普遍性を持つものとして、介護問題への対応については、措置ではなく社会保険に切り替えたほうがよいとされました。このことが大きな問題となってきました。高齢者の生活上の全体的問題には介護保険サービスは対応できないシステムなのです。在宅サービスの基礎的部分については、行政が責任を持ち、現業サービス部門を行政内部に位置づけなおすこと、また施設サービスについては、介護施設だけではなく「生活施設としての老人ホーム」を再構築することが必要だと、いっています。

•介護保険施行20年─市町村(保険者)の役割変容と課題 (日下部雅喜)

地方分権という言い方で、市町村を運営主体におき、国の責任を放棄し、1990年の社会福祉関係8法改正以来、老人福祉制度では『措置権者』として、援護を要する個々の高齢者に対して援護する義務から「解放」したのです。保険者としての市町村が、介護ニーズに答え介護保険施設整備など介護サービスを充実させて利用を増やすと、全高齢者の介護保険料が上昇するという「保険料と介護需要のジレンマ」に陥っていきました。これら増大するサービスの伸びを抑え込もうと、国は給付適正化とローカルルールを競わせる、「総合事業」によるよう支援サービスの切り捨て、新たな「保険者機能」-自立支援目標と自助・互助の地域づくりのアメと鞭の政策を作り出しました。介護保険制度開始時には、「地方分権の試金石」として、市町村に「サービス充実」を競うことを求めた政府は、今や『制度縮小、自助・互助化』を競わそうとしているのです。住人運動は、市町村に対する継続的な働きかけを行う必要があり、特に介護保険料を払っているだけの一般高齢者への働きかけと運動参加、介護事業者やケアマネジャーなど関係者の共同を組織していくことが重要です。

•在宅で働くホームヘルパーから見える介護保険の矛盾 (藤原るか)

在宅介護ペルパーさんが国賠裁判を行っておられます。この20年間を支えて来られた方々からの現場からの問題点の提起です。本質問題として、ケア労働が人間が人間らしく生きぬくことをサポートし、人権を守る仕事であるという点に関して国の認識がないことです。国は特に財務省は「生産性・効率」という在宅ケアとは相いれない政策を推し進めているのです。また「主婦ならだれでもできる仕事」と専門性を否定し、時代を遡りする施策を打ち出しているのです。今回のコロナ騒ぎの中で、リモートワーク中、「同居介護家族」のいる家庭が大きな問題になっています。介護労働が「出来高払い」、10分.15分といった刻み労働で、「自分らしく生きる、継続した生活」の保障ができるのでしょうか。これらの矛盾を早期に正すべきです。頑張ってください。https://helper-saiban.net/archive/01.html

•ドイツの介護保険改革 (森 周子)

ドイツの介護制度が日本の枠とが違っていますが、介護職に対する手厚い育成制度、保険制度のみで行われているなど、他文化国の扱いとはいえ、考えさせられます。1994年に発足した制度を地道に育成拡大しているのだと思います。人間を扱う仕事としての段取りの推移を見た気がします。また介護者の移民制度が大きく係っているのだと思います。高齢化社会のあるべき姿を参考にしたいものです。

•「認知症の人と家族の会」と介護保険 (鈴木森夫)

認知症家族を守る運動は、はや40年の歴史を持っているそうです。この課題と介護保険制度が今日近づき方や人権の尊厳を守ろうとする課題、かたや効率化、生産性追求と、相容れないものが近づいているのです。このように、「介護の社会化」と「認知症になっても安心して暮らせる社会」を創る両立した運動に、連携していきたいものです。憲法25条の完全実施ですね。

•2020年改正個人情報保護法とコロナ禍 (山田健太)

2003年に制定された個人情報保護法が、2020年改正で大きく本人の権利強化、利用・公表および提供規制の強化、の枠が崩され、今回のコロナ禍の中で、医療ビックデーターの利活用の名のもとに、接触確認アプリの活用やスーパーシティ法の制定など大きく検証すべき時期になっているようです。利便性のためにプライバシーを犠牲にする傾向が、十分な議論なしに決まることは、将来に大きな禍根を残します。マイナンバーカード利用の失態が物語っています。なぜそこまで、人権侵害の可能性を負ってまで、国家がすべての情報を掌握し、ちょっとした利便性を追求しなくてはいけないのか????日本の個人情報保護法の究極の目的が、個人の権利擁護保護ではなく、企業や行政の個人情報の利活用にあるという、この法制度の最大の課題を改めてきちんと検証する時期が来たとも言えます。

•自治体問題研究所代60回総会報告

•「第62回自治体学校 Zoom分科会・講座等」募集要項

●連載●

•おんなのRun85 多様性はパワーだ!~私がパートナーシップ制度を求める理由~ (よだ かれん)

パートナーシップ制度は2020年6月10日現在、全国で50自治体にまで広まり自治体ごとに制度の違いはあるものの、その目的が、法律婚が認められない同性カップルの救済にあることは共通しています。広島県のホームページの検索をしてみたのですが出てきませんでした。まだまだ遅れているのでしょう。

•@NEWS 特別定額給付金のオンライン申請事務等の実態について (喜入 肇)

今回のマイナンバー活用劇にはうんざりしました。これほどまで、個人情報満載にのマイナンバーを口座に限らず多様な情報とのひも付きについて行うことには慎重になってほしいものです。

•Jつうしん

•自治の風─沖縄から 第4回 「好況」なのに貧困という矛盾─『沖縄子ども調査 高校生調査報告書』から─ (島袋隆志)

生活調査を行うと、雇用関係と連動した生活実態が表れて来ます。非正規職員の家族の生活は連動して、苦しい生活を子どもに強いているのです。低賃金状態を生み出すこの非正規職員増大制度の早期廃棄を求めます。

•再生可能エネルギーと環境問題 第5回 太陽光発電④「廃棄物と災害」 (傘木宏夫)

太陽光発電装置が産業廃棄物としてきちんと整理されるためには、リサイクルという手もありましょうが、事業費に廃棄費用の積み立てと積み立て状況の報告書が必要です。有害物質を含む物として、きちんと監視されなくてはいけません。

•最終回 自治体清掃はどこへゆく 第6回 ごみ屋さんに俺はなる (福田日輪)

ゴミ屋さんという身近な職員である証だったころと語っていますが、災害時に一番働いたのが自治体職員だったことをまじめに振り返り、もう削減をしないでほしいものです。身近な自治体職員が、官僚制度の下に挙げられ、コンピューターの端末が、住民との接点にならないようにしてもらいたいものです。

•わがまち52 長野県栄村 (宮川幹雄)

•編集後記

|

|

|