| �L�����̃E�C���X�����E�E�U���X�����݁@���Ȃ��ł��ˁB |

|

�@����̐V�^�R���i�E�C���X��ŁA���̃E�C���X�̐��i�E�댯���E�Ώ����j�����܂�Ȃ����A�s���������s���{�o���o�����̂���{���߂��Ă��܂����B

�S���������ɏW�ꂽ�{��E��

�@�S�������̖�茤�����ɏW�߂�ꂽ�e�����̂̎{��̏W�v�\�i�Q�O�Q�O�N�T���Q�X�����ݏ���������https://www.jichiken.jp/wp-content/themes/jichiken02/assets/download/covid/against-covid-19.pdf�j�����Ċ��������Ɓi���ڕ��ނɍ��킹���j�́A���̒ʂ�ł��B��̓I�Ȋe���̐���E���e�ɂ��ẮA�Y�t�A�h���X���Q�Ƃ��Ă��������B

�@�S�V�s���{������Q�T�O���ڂ̎{��E���s���A453/1741�s���� 26������X�T�W���ڂ̎{��E���オ���Ă����̂ł��B���ꂩ����ǂ�ǂ�オ���Ă��邱�Ƃł��傤���A�Q�O�Q�O�N�T���Q�X�����_�ŁA�����̖�茤�����ɑS���̂Q�U���̎s��������̐��������Ƃ́A���{�̒n�������̂̊����Ǒ�ɑ���Z�ʂ���������̂��Ǝv���܂��B

�@�܂�����A���Ǝs�����ƒn�������̂Ƃ��Ă̖������A�����Ǒ�łǂ̂悤�ɕ\��Ă���̂��A�܂��s�\���ł͂���܂����A�o�Ă������ʂ��犴�z�������Ă݂܂����B�܂��͍��ڕ��ނ����Ă݂܂��B

�� �� �s�� ��

�@1�� ��Ñ�x�� 23 ���̑����Ǝ�x���@ 24

�@2�� �x�Ɠ��ւ̋��͋� 21 �q��ĥ����x�� �@�@22

�@3�� ���̑����Ǝ�x�� 20 ��Ñ�x�� �@16

�@4�� ���̑� �@�@�@�@�@�@16 �Z�������x�� �@ 15

�@5�� �q��ĥ����x�� 7 ���̑� �@ 9

�@6�� �Z�������x�� 5 �x�Ɠ��ւ̋��͋� 7

�@7�� �ٗp�� 5 �ƒ����⏕ 4

�@8�� �ƒ����⏕ 3 �ٗp�� 4

�ƂȂ��Ă���܂����B

���Ǝs���̖�����₤

�E�@���i�K����̒ŁA��Ñ�x�����P�ʂƂȂ��Ă���̂́A�n���Ì��NJ��ɐӔC�������Ă��錧������ł��傤�B����ŁA���̒n��o�ς������E�C���X����ɑ��A�����̒�����Ǝ҂̋x�ƁE�p�ƁE�|�Y�Ȃnjo�ϓ����̗��ꂪ�������f����āA�x�Ǝx�����Ƃ��đ��}�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɁA�ڊo�߂������A�Ή�������Ȃ����ԂɂȂ��������ł��傤�B���̂悤�Ȓn��o�ς̑傫�ȕω��̎��Ԃɔ��邱�Ƃ��A���̃R���i�Ђ̒��ŁA���܂ꂽ���Ƃɒ��ڂ��A����Ƃ����̎��_�̕ω�������肽���Ǝv���܂��B�������A���̕�\�Z�̑g�ݕ��ȂǁA�P�O���~�̗\����Ƃ́A����̌��ʂ��𗧂Ă邱�Ƃɋ�J����܂��ˁB

�E�@�s�����i�K����̒ŁA���̑����Ǝ�x���������オ���Ă��܂����A�Ƃ��Đg�߂Ȑl�X����A�n��o�ς̍����̐����~�߂āA��̓I�ɂǂ����ׂ����ƍl�������A�����܂��͂��܂�ɂ��Ⴂ�����x���z�ł͗e�͂ł����A��悹�����s���̎d���Ƃ��Ă������ƂɂȂ����̂ł��傤�B

�@����A���{���t���˔@�ƍs������ċx�Z���ŋN�����q�ǂ������̉ƒ�����~�߂̍�́A����̓I�Ɏs�������ǂ�Ȃ���Ȃ�Ȃ��ۑ�ƂȂ��Ă��܂����B

�@�ٗp��E�ƒ����⏕�̉ۑ�́A�܂��V�^�E�C���X�����j�~��̊��Ԃł��萺���\���ɏオ���Ă��Ȃ����Ԃ������ƍl�����܂��B

�E�@�܂��A�S�V�s���{���̂����A�����̍��ڐ����o���Ă���A�ޗǁE���ɁE�啪�E��t�E�Q�n�ł̎��g�݂́A�����悤�Ȍo�߂̎��g�݂���o�Ă����̂ł��傤���B�ޗnj��ł́A���������҂ւ̎��g�ݕ��́A���̗v���́u�N���X�^�[�d���v�ł͂Ȃ��A�u�����Ɗu���v�̕����ɂȂ��Ă��܂����A�����̐��̔��f�ł������̂ł��傤���B�����n�������̐�[����̓������A����ǂ����f����Ă����̂��̌���T���Ă݂������̂ł��B

�E�@�܂��ߔN�ЊQ�������������Ă��܂������A���܂ł����������Q���ł̑�ɑ����Ɍ����ꂽ��@�Ǘ��̐����A����̂悤�Ȋ����ǂƂ́A���̌o������������Ă���̂��A���Ȃ��̂��ƉM���܂��B

�@�܂��A���̊����Ǒ�̐擪�ɗ��ׂ����̎̍ŏ��̐����A�s�����ɑ����ɉe����^���A���P�ʂɎ{���I�ɂ��荇���ƂȂ����肵�Ă��܂��B

�@���������Ή���Ǝs�����ł̑Ή���̈Ⴂ�ɁA����ǂꂾ���̍������܂�Ă����̂��A�L�撲���@�\�ƕ⊮�̖��������錧�̎d���̌��ɗǂ��@��Ɗ����܂����B

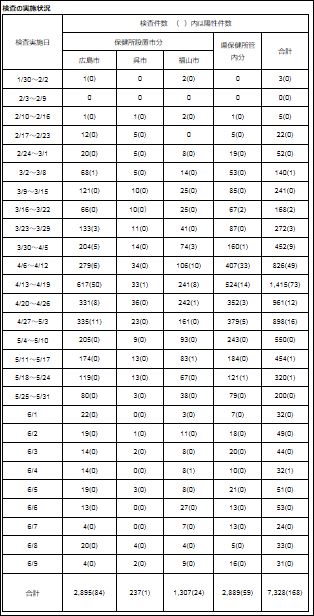

�L�������ł̎{��E��

�@�L�������ŁA��\�Z��2���܂ŏo����A���ꂩ����܂��o����Ă������Ƃł��傤�B�����_�ł̍L�����̃R���i��̊T�v(3����敪)�����Ă����Ă��������B

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/life/680730_6861263_misc.pdf

�\�Z�Ґ����傫�����E����Ă��܂��B

�@�L�����ł́A���̊Ԃ̎�g�݂ɂ��Ă͎����̖�茤�����ɂ͕�����Ă��܂��A���̂悤�Ȑ����W�Ă���c�̂�����܂����B�Q�O�Q�O�N�T���Q�R�����݂Ŏs���� 20/23�ɂ��āA�V����������̕��܂Ƃ߂��Ă��܂����B�����������̖�茤�����ōs��ꂽ�敪�ɂ��Ă݂܂����B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�� ���ڐ�

�@�@�@�@�P�ʁA�q��ĥ����x�� 23

�@�@�@�@�Q�ʁA�x�Ɠ��ւ̋��͋� 15

�@�@�@�@�R�ʁA���̑����Ǝ�x�� 10

�@�@�@�@�R�ʁA��Ñ�x�� 10

�@�@�@�@�T�ʁA�Z�������x�� 5

�@�@�@�@�U�ʁA���̑� �@�@�@�@�@�@�@�@�@4

�@�@�@�@�V�ʁA�ٗp�� �@�@�@�@3

�@�@�@�@�W�ʁA�ƒ����⏕ �@�@�@�@�@�@2

�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@72�@�@�i�ʎ��G�N�Z�����Q�Ƃ��Ă��������B�j

�@�L�����ł� �R�N�O�ɐ����{���J�ЊQ������A���̕����ɑS�͂������Ă��܂��B���̂悤�Ȋ����ǂւ̎��g�݂́A�S���Ɠ����悤�ɏ��߂Ăł���A�ǂ��������Ă���̂�������Ȃ���Ԃł��B�������A�q�ǂ��̎q��āE����ɑ����@���������悤�ł��B

�@�L�������̎s���̋Z�ʂɂ��āA���ڐ��s������̋�������ɕ݂������r���邱�Ƃ͌��i�K�ł͂ł��܂���ł����B

���㒷���ɂ킽��V�^�R���i�Ƃ̐킢

���㒷���ɂ킽��V�^�R���i�Ƃ̐킢�ɁA�n�������̂���̐���傢�ɏo�������A�n���̐����p�����s���̖��Ƃ��炵����ԂɌ�����悤�ɉ��v���Ă����܂��傤�B���R���i�E�C���X�̐i�W�͊ɂ�ł��܂��B���̎����ɂ��������Q��Ȃ�Ȃ��ۑ�́A�X�s�[�h�A�b�v�̎{��̎��s�A�����g��Ɗu���̐��̊m���A�ی����@�\�̏[���g��A���@���̏[���A���t���̊g��Ŏ������k�̈��S�m�ہA�ȂǓ����̐����̑傫�ȓ]�����s���Ă����܂��傤�B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ӍL��������������

(�L�����̏������j�Q�O�Q�O.pdf)

1476354�� |

(�L�������̎s���ł̃R���i��.xlsx)

21723�� |

|